根據國健署統計,台灣成人過重及肥胖比例已超過50%,其中BMI≥35的重度肥胖人口更是逐年攀升。當飲食控制、運動減重都無法達到理想效果時,減重手術成為許多人重新找回健康的選擇。面對琳瑯滿目的減重手術選項,你是否感到困惑?

本文將從BMI標準、健康狀況、減重經驗等角度,完整解析台灣主流的減重手術種類,幫助你找到最適合的減重方案。

台灣減重手術種類有哪些?主流手術完整解析

台灣目前主要有胃袖狀切除術、胃繞道手術兩大種類,有四種主流減重手術:「胃鏡縫合」、「胃縮小手術」、「SASI雙通道縮胃繞道」、「迷你胃繞道」。

每種手術的減重效果、風險程度、適合對象都不相同,需要根據個人狀況選擇最適合的方式。

台灣減重手術比較:

| 手術名稱 | 特點 | 減重效果 | 優點 | 缺點 |

| 胃鏡縫合 | 微創、無傷口 | 約15–30% | 安全、恢復快、可做胃鏡 | 單價高、初期嘔吐、需控飲食長期追蹤復胖率 |

| 胃縮小手術 | 切除部分胃 | 約30% | 減少飢餓感、 | 不可回復、易胃酸逆流、需控飲食長期追蹤復胖率 |

| SASI繞道 | 雙通道改良型 | 約30–35% | 減飢餓感、逆流少、品質佳 | 新式手術需專業醫師、不可回復、 |

| 迷你胃繞道 | 可逆、繞道術 | 約35–40% | 可逆、緩解糖尿病、其他代謝性疾病 | 需專業醫師、補充營養素、胃鏡無法完整檢查 |

胃鏡縫合(胃鏡縮胃)

又稱為釘書機減肥手術、無痕胃內拉提、POSE 2.0手術。

胃鏡縫合是微創手術,透過胃鏡將胃部縫合縮小,無需切除器官或外觀無傷口。

住院時間短,約1-2日即可出院。胃食道逆流症狀較少,減重效果約15-20%。

這種手術相對安全,手術時間較短,術後可做胃鏡檢查,約可減少總體重的30%。

不過缺點是費用較高,前一週容易有嘔吐反胃症狀,無減少飢餓感效果,無嚴格飲食控制,易復胖。

胃縮小(部分胃切除)

胃縮小手術是將胃部切除後,可降低胃荷爾蒙(ghrelin)的分泌進而減少飢餓感,術後可做胃鏡檢查,約可減少總體重的30%。

手術較簡單、時間較短,傾倒症候群發生率低。但缺點是胃部切除後無法再回復,需注意食量的維持,中長期胃酸逆流較高,注意貧血,約可減少總體重的30%,長期追蹤顯示容易復胖。

SASI雙通道縮胃繞道

SASI手術 胃部部份切除,可降低胃荷爾蒙(ghrelin)的分泌進而減少飢餓感,結合小腸雙通道腸胃道生活品質佳,減少營養素缺乏問題及胃食道逆流症狀。

胃食道逆流症狀下降,約減少總體重的30%-35%,術後可以做完整胃鏡檢查。不過這是較新式手術,需經驗豐富的專科醫師執行。胃部部份切除後是「無法再回復」,對於糖尿病控制叫迷你胃繞道差。

迷你胃繞道

迷你胃繞道手術無移除器官(可逆性),以及有減少食物攝取即時十二指腸吸收,因此減重效果好,約可減少總體重的35-40%,長期維持減重效果較佳。也因阻隔十二指腸吸收,可緩解糖尿病、嚴重高血脂及大幅減少肥胖合併症。

單一腸物合接口,腸胃道生活品質佳。缺點是手術相對複雜,需找經驗豐富的專科醫師執行,因腸道改變需注意飲食高熱量食物攝取,降低傾倒症候群發生,以及維生素需長期追蹤(鐵質、葉酸、B12、鈣質、微量營養素是否充足),有胃癌家族史不建議(術後無法完整胃鏡檢查)。

延伸閱讀:減重手術保險理賠嗎?健保給付條件、申請流程完整攻略

什麼人適合做減重手術?BMI標準與健康條件評估

BMI≥30且合併代謝疾病,或BMI≥37.5者,是減重手術的主要適應症。

但除了BMI數值外,還需要考慮年齡、健康狀況、減重歷史等因素。

台灣健保給付標準評估

根據台灣健保給付需以下條件完全符合減重手術適應症:

- BMI≥37.5 kg/m²(病態性肥胖)

- BMI≥32.5 kg/m² 且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等疾病

- 年齡18-65歲之間

- 經過至少6個月的非手術減重方式仍無效

- 無精神疾病及無重大手術

健康條件評估

- 並非所有符合BMI標準的人都適合手術。

- 醫師會評估以下條件:心肺功能是否能承受手術風險、是否有嚴重的精神疾病、是否有藥物或酒精依賴問題、是否具備術後配合飲食調整的能力。

- 懷孕期間或計劃懷孕的女性,通常建議延後手術時間。

代謝疾病考量

對於合併糖尿病、高血壓、高血脂的患者,減重手術不僅能改善體重,還能顯著改善代謝指標。

研究顯示,約80%的第二型糖尿病患者在術後可以達到緩解或大幅改善的效果。睡眠呼吸中止症患者術後症狀改善率也高達85%以上。

胃袖狀切除術 vs 胃繞道手術:哪種適合你?

選擇手術方式主要看個人的「BMI數值」、「合併疾病」、「生活型態」。一般來說,胃袖狀切除術適合大多數患者,胃繞道手術則適合糖尿病嚴重或BMI極高的患者。

胃袖狀切除術適合族群

- 適合BMI 30-40之間的患者,特別是年輕族群或有胃部疾病史的人。

- 這手術單純將胃部容量變小、腸道結構不變,不會影響小腸營養吸收問題,術後營養不良的風險較低。勿暴飲暴食,因沒有做好飲食控制,容易復胖。

- 手術後平均可減掉多餘體重的60-70%。

胃繞道手術適合族群

- 適合BMI>37.5的重度肥胖患者,或是合併嚴重糖尿病的患者。

- 由於手術改變腸道荷爾蒙分泌,可緩解糖尿病及高血脂等代謝性疾病。

- 不過,手術改變腸胃道結構,術後高度需要補充維生素、鐵質等營養素,且對於愛吃甜食(高澱粉)的人來說,術後可能出現『傾倒症候群』不適。

手術後平均可減掉多餘體重的70-80%。

手術風險比較

- 胃袖狀切除術的手術風險較低,併發症發生率約1-2%,主要是胃漏或出血。

- 胃繞道手術的併發症發生率約2-3%,可能出現吻合口漏、腸阻塞等問題。

- 不過,兩種手術在經驗豐富的醫師操作下,都是相對安全的手術。

延伸閱讀:多囊性卵巢怎麼瘦?減重手術助你恢復月經、提高受孕率!

做過減重手術還能再做嗎?減重年齡與次數限制參考

做過減重手術後,在特定條件下是可以再次手術的。不過需要考慮年齡限制、身體狀況、首次手術效果等多重因素,並非所有人都適合重複手術。

二次減重手術的適應症

當首次減重手術效果不佳、體重反彈、或出現併發症時,可能需要考慮二次手術。

常見情況包括:

- 胃束帶手術後效果不佳,需要轉換為胃袖狀切除術或胃繞道手術

- 胃袖狀切除術後胃袋擴大,導致體重反彈

- 手術後出現嚴重胃食道逆流,需要轉換手術方式。

一般來說,首次手術後至少等待18個月以上,經醫師再次評估身體,確定有復胖或其他適應症後,才能考慮二次手術。

減重手術年齡限制考量

- 減重手術的年齡限制通常為18-65歲,但二次手術的年齡考量更加嚴格。

- 65歲以上的患者,由於手術風險較高、恢復能力較差,通常不建議進行二次手術。

- 青少年患者(18歲以下)如果首次手術效果不佳,需要經過更詳細的評估,包括生長發育狀況、身心科再次評估等。

- 年齡越大,手術風險越高,醫師會更謹慎評估手術的必要性與安全性。

次數限制與風險評估

理論上減重手術沒有明確的次數限制,但每次手術都會增加風險。

- 二次手術的併發症發生率約為首次手術的2-3倍,主要是因為腹腔沾黏、組織纖維化、滲漏、出血等問題。

- 三次以上的手術風險更高,通常只在生命危險的情況下才考慮。

- 醫師會綜合評估患者的整體健康狀況、手術史、預期效果等因素,決定是否適合再次手術。

- 成功的二次手術通常需要『更有經驗』的醫療團隊執行。

延伸閱讀:聚餐後體重飆升怎麼瘦最快?瘦瘦針與減重手術效果全面比拼

減重手術前後注意事項:成功關鍵在這裡

術前準備和術後配合度,是決定減重手術成功的關鍵因素。

手術只是工具,改變生活習慣才是長期維持體重的根本。

術前準備事項

手術前需要完成詳細的健康檢查,包括心電圖、胸部X光、血液檢查、胃鏡檢查等。BMI>50以上者,建議術前勿再胖上去,因越胖手術麻醉風險越高。

心血管疾病個案,需停用『阿斯匹靈』類藥物一週。

術前2~3需要採用低渣飲食,勿暴飲暴食需讓胃部休息。建議戒菸戒酒的準備,能降低術後併發症風險。

術後飲食調整

●手術完第2~3天(出院日)

清流質食物:水+運動飲料稀釋補充(水3:運動飲料1)

●術後第4~10天(持續一週)(需過濾無渣)

全流質食物:如低脂牛奶、無糖豆漿、無糖優酪乳、高蛋白粉

*避免高纖飲品

●術後第11~24天(持續二週)

半流質食物:如無糖優格、低糖豆花、蒸蛋、水果泥、蔬菜泥、肉泥、魚泥

●術後第25天以後並持續數月 (切小塊、煮軟爛)

- 軟質食物:如嫩豆腐、軟質水果(奇異果、木瓜、香蕉等)、清蒸魚、冬瓜、嫩葉類、去筋嫩肉類。

- 每位術友恢復狀況不同,若飲食有不適,建議退回上一個飲食階段,最重要的是需要定期回診追蹤喔。

- 每餐食量控制在1個拳頭大小,需要細嚼慢嚥,避免進食時喝水。

- 蛋白質攝取是重點,建議每天攝取60-80公克蛋白質,可搭配蛋白質補充劑。避免高糖、高脂肪食物,以免造成不適或影響減重效果。

延伸閱讀:運動節食沒效?你需要了解糖胖症與代謝手術

減重手術後的運動與生活習慣

術後 ㄧ週可開始輕度運動,如散步、簡單的伸展運動。術後1個月可開始快走、游泳、騎腳踏車。術後3-6個月可進行中強度運動,如有氧運動、重訓、舞蹈。建議每週至少運動150分鐘,有助於維持肌肉量和提高新陳代謝。

定期回診追蹤也很重要,通常術後1、3、6、12個月都需要回診檢查。

減重手術是有效治療方式,但需要謹慎選擇

減重手術是治療病態性肥胖的有效方式,但絕非萬靈丹。

- 選擇適合的手術方式需要考慮個人的BMI數值、健康狀況、生活型態等多重因素。

- 從胃鏡縫合的微創選擇,到SASI雙通道縮胃繞道的創新技術,每種手術都有其適用對象和限制。

- 成功的減重手術不僅需要選對方式,更需要術後的長期配合。

- 包括飲食習慣的調整、規律運動的維持、定期回診追蹤等,都是維持減重效果的關鍵因素。

- 對於考慮二次手術的患者,更需要謹慎評估風險效益比。

延伸閱讀:不想動刀也能瘦!POSE 2.0釘書機減肥法怎麼減重?

減重手術 常見問題解答

BMI多少可以做減重手術?

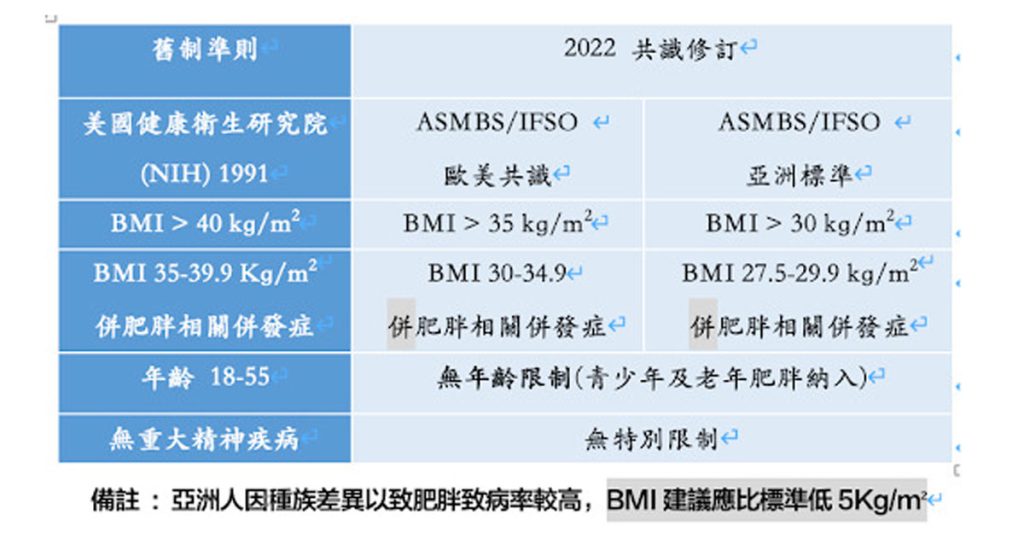

2022年ASMBS及IFSO國際減重醫學會指南建議,BMI≥30且合併代謝疾病,或BMI≥37.5者可考慮減重手術。

不過,除了BMI數值外,還需要考慮年齡、健康狀況、減重歷史等因素。

根據台灣健保建議,符合以下條件者適合減重手術:

- BMI≥37.5 kg/m²(病態性肥胖)

- BMI≥32.5 kg/m² 且合併糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等疾病

- 年齡18-65歲之間

- 經過至少6個月的非手術減重方式仍無法達到理想體重

- 身心科醫師評估

不過,每個人的身體狀況不同,最終還是需要經過醫師詳細評估才能確定是否適合手術。

減重手術會不會很危險?

現代減重手術的風險已大幅降低,併發症發生率約1-3%。在經驗豐富的醫師操作下,減重手術的安全性相當高。

主要風險包括:

- 手術相關風險:出血、感染、麻醉風險等,發生率約0.1-0.3%

- 術後併發症:胃漏、腸阻塞等,發生率約1-2%

- 長期併發症:營養不良、維生素缺乏等,可透過定期追蹤預防

相較於肥胖帶來的健康風險(如糖尿病、心血管疾病、癌症等),減重手術的風險是可以接受的。選擇經驗豐富的醫療團隊,術前做好充分準備,術後配合醫師指示,都能大幅降低風險。

做完減重手術可以瘦多少公斤?

術後1年平均可減掉多餘體重的60-80%。實際減重效果因人而異,取決於手術方式、術後配合度、原始體重等因素。

不同手術方式的減重效果:

- 胃袖狀切除術:平均減掉多餘體重的60-70%

- 胃繞道手術:平均減掉多餘體重的70-80%

- 胃內縫合手術:平均減掉多餘體重的40-50%

需要注意的是,減重手術後的體重變化通常在術後2-3年內達到穩定,之後需要透過飲食控制和運動來維持體重。